von Administrator | 24 Juni, 2025 | Allgemein

Digitale Vernetzung: die Vielfalt der falschen Entscheidungen

In einer Welt mit zunehmend digitalen Kommunikationswegen, flexiblen Arbeitszeiten und Lebensentwürfen und bei hoher Mobilität fragt sich jede Gruppe von aktiven Menschen früher oder später: wie halten wir uns auf dem Laufenden? Wie und wo diskutieren wir über unsere gemeinsamen Interessen abseits von persönlichen Treffen? Wie und wo teilen und speichern wir Informationen und Termine?

Das Internet bietet eine unübersehbare Vielfalt von Möglichkeiten, um den Zusammenhalt von Menschen mit gemeinsamen Interessen zu stärken. Aber die Werkzeug-Auswahl ist nicht einfach. Facebook Gruppen, Instagram und Whatsapp kennen die meisten. Andere schlagen Mailinglisten oder Chatgruppen auf Signal vor, um den US-amerikanischen Digital-Oligarchen ais dem Weg zu gehen. Eine systematische Auswahl anhand konkreter Anforderungen findet selten statt. Stattdessen gewinnt das „Tool“, das die meisten kennen oder weil es scheinbar „kostenlos“ ist. Dass diese Entscheidung oft zu kurz gedacht, „kostenlos“ nicht stimmt und die Vernetzung einer Gruppe nicht nachhaltig verbessert wird – das merkt man erst später.

E-Mail: unvermeidlich, ungeeignet für Gruppen

E-Mail ist seit ihren ersten Tagen 1971 weiterhin das Mittel der Wahl für die digitale Kommunikation zwischen Einzelpersonen. In großen Verteilern mit vielen Kopien-Empfängern wird sie jedoch schnell unübersichtlich und zu einem recht einseitigen Mitteilungs-Medium („Newsletter“). Ähnlich wie eine Wurfsendung, die in einem wachsenden Papier-Berg im Briefkasten untergeht oder gleich im (digitalen) Altpapier landet. Die meisten Menschen lesen ihre (private) Mails nur auf einem mobilen oder einem nicht mobilen Endgerät und nicht unbedingt täglich. Der parallele Empfang der Mails auf mehreren Endgeräten (also z.B. Laptop und Handy und Tablet) ist – obwohl technisch möglich – eher weniger verbreitet.

Mailing-Listen: kompliziert, ungeeignet für normale Anwender

Ähnliche Effekte gelten für „Mailing-Listen“, also automatisierte Mail-Verteiler: Für Normalanwender ist ihre Bedienung oft kompliziert. Wie bei der E-Mail sind einmal geschriebene Texte nicht mehr korrigierbar und ältere Beiträge verschwinden schnell in der Masse an Nachrichten. Fehlende Schlagworte zur feineren Strukturierung und die eingeschränkte Durchsuchbarkeit machen systematische Dokumentation oder echtes Wissens-Management fast unmöglich. Im Kreis von IT- Profis und bei Software-Entwicklern spielen sie eine Rolle als Nischen-Medium, aber auch nur dort. Für die Masse der „normalen“ Internet Anwender sind sie nicht relevant.

Chat Gruppen: Der digitale Stammtisch, den man schnell wieder vergisst

Die meisten Menschen haben ein Smartphone. 80% der Bevölkerung ist täglich online und dann zu mehr als 70% über mobile Endgeräte. Damit sind auch die verschiedenen Messenger Dienste weit verbreitet. Da liegt es nahe, ähnlich wie bei E-Mail und Mailinglisten eine Chat-Gruppe zu nutzen, um eine grössere Gruppe von Menschen zu erreichen. Das ist bequem und man findet schnell eine Gruppe von Teilnehmern. Neben den kommerziellen Platzhirschen und Werbe-Plattformen Whatsapp und Facebook bieten sich Alternativen wie z.B. Threema (vor allem im beruflichen Kontext), Signal oder Telegram und Matrix an.

Alle Messenger-Dienste und damit auch ihre Chat Gruppen sind für kurze und schnell vergängliche Nachrichten konzipiert. Wie die E-Mail werden sie meist nur auf einem Endgerät gelesen. Die Nachrichtenfolge ist chronologisch, die einzelne Nachricht kontext-los. Suchfunktionen oder Archivierung über einen längeren Zeitraum sind nicht möglich. Für echte Diskussionen oder eine Dokumentation sind sie unbrauchbar. Das wird sichtbar, sobald in einer Chat Gruppe zu unterschiedlichen Themen gepostet wird: schnell fehlt die Orientierung und der thematische Kontext. Schon geschriebene Texte werden durch Neues verdrängt, sind nach kurzer Zeit unauffindbar und damit „für die Nachwelt“ wertlos.

Bei komplexen Diskussionen und in Gruppen mit vielen Teilnehmern wird der Informationsfluss schnell zu einem strukturlosen „Grundrauschen“. Der oft missverständliche Ton der kurzen und isolierten Textschnipsel schreckt Teilnehmer nach anfänglicher Aufmerksamkeit wieder ab. Bei nur wenigen Vielschreibern und vielen Lesern bleibt das Kommunikationsniveau oft auf Bierzelt-Niveau oder tiefer stecken. Auch wenn Teilnehmer formal als Mitleser gezählt werden, bleibt die reale Vernetzungs-Wirkung -häufig unbemerkt- eher bescheiden. Ähnlich wie inflationäre „likes“ in den kommerziellen Netzwerken noch keine Aussage über einen Schneeballeffekt und die Breitenwirkung einer Information („share rate“) sind.

Warum Discourse die bessere Lösung für Gruppen ist

Discourse ist eine dezentral betriebene open-source Plattform für Online-Diskussionen, die seit 2013 entwickelt wird. Mit mindestens 22.000 Installationen in Tausenden von Unternehmen sowie in vielen privaten, institutionellen und wissenschaftlichen Initiativen weltweit ist es der „Gold Standard“ unter den Diskussions-Plattformen. Es kombiniert Funktionen, die man von klassischer E-Mail kennt, mit sozialen Funktionen (z.B. likes, gamification) und der Optik sozialer Netzwerke. Eine App für Android und IOS erlaubt die Nutzung auf Mobilgeräten, was die Reichweite erheblich erhöht. Auf stationären Geräten wird nur ein Web-Browser benötigt, sodaß alle Betriebssysteme (Windows, Mac, Linux) abgedeckt sind.

Anders als Facebook, Instagram, Tiktok, Bluesky usw. ist Discourse keine geschlossene, kommerzielle Werbeplattform mit Zwangs-Datenabfluss. Die „soziale Komponente“ ist kein Nebeneffekt, sondern die Kern-Kompetenz. Discourse ist ein digitaler Ort, der ausdrücklich geschaffen wurde, um die dezentrale Vernetzung von Menschen und ihrer Communities durch kommunikative Qualität und eine moderierbare und kuratierbare Struktur der Inhalte zu unterstützen. Auch die wahlweise automatische Publikation von Inhalten ins Fediverse (ActivityPub, Mastodon) als demokratische Alternative zu US-kontrollierten Werbeplattformen leistet einen Beitrag für die mittelfristig bessere Wahrnehmung in einer digitaleren Welt.

Digitale private Gemeinschaft mit klarer Struktur

Discourse bildet typische Kommunikationswege von Communities in einer gemeinsamen und modernen Web-Oberfläche für alle Endgeräte ab. Je nach Charakter einer Gruppe sind unterschiedliche Abstufungen zwischen einem privaten, geschützten digitalen Kommunikations-Raum und Offenheit für mehr Teilnehmer und mehr Reichweite möglich. Die Kommunikation wird in Kategorien und „Topics“ sortiert und ist stets aufs Thema fokussiert. Teilnehmer müssen nicht zwingend durch Anmeldung auf einer Web-Oberfläche aktiv werden, sondern werden automatisch per Mail informiert und können auch per Mail antworten („pull“ und „push“ Kommunikation).

Die Kommunikation in Discourse hat – im Vergleich zu Chat-Gruppen – einen eher langsamen und langfristigen Charakter. Texte werden optisch und inhaltlich in aller Ruhe strukturiert, korrigiert und sind auch nach Monaten wieder zu finden. Multi-mediale Inhalte und externe Quellen im Internet (Links, Verweise auf Bilder, Screenshots, Videos) sind integrierbar und fragwürdige Notlösungen wie z.B. Instagrams „Link in Bio“ überflüssig.

Die langfristige und Themen-zentrierte Kommunikation wird durch integrierte Chat Kanäle und private Nachrichten für kurzfristige Nachrichten zwischen den Teilnehmern ergänzt. Das Benutzer-Management ist weitgehend selbst-verwaltet, die meisten administrativen Aufgaben komme ohne manuellen Eingriff aus. Die Moderation in grösseren Gruppen und die Kuratierung komplexer Debatten wird wahlweise durch „KI“ Funktionsmodule unterstützt, die z.B. automatische Zusammenfassungen von längeren Diskussionsverläufen erstellen können.

Die Discourse Instanz https://forum.netzwissen.de wird als interne Community Plattform von netzwissen.de Thomas Rother in Esslingen betrieben und läuft technisch in einem deutschen Rechenzentrum („self hosted“).

von Administrator | 21 Feb., 2023 | Energie & Klima, Esslingen

Seit Mai 2022 gelten für die Genehmigung von Photovoltaik-Anlagen im Denkmalschutz neue Vorgaben der Landesregierung. Merkt man davon etwas in der Praxis? Nein.

Viele Hausbesitzer in der Innenstadt fragen sich, wie die Energie- und Wärmeversorgung ihrer Gebäude bei steigenden Brennstoff-Preisen und mit dem für alle verbindlichen Umstieg zu einer möglichst CO2-armen Lebensweise aussehen soll. Städtische Behörden sehen sich dabei nicht als Berater oder Ideengeber, sondern als Verteidiger des Status Quo. Das weiss jeder, der schon mal wegen der Installation einer Photovoltaik-Anlage nachgefragt hat.

Für reichsstädtische Amtsstuben findet Klimawandel anderswo statt – nicht in Esslingen. Um diese Denkblockaden zu ändern, habe ich einige Fakten über die Rahmenbedingungen für solare Photovoltaik/solare Wärme 2023 aufgeschrieben.

Der Denkmalschutz behandelt einzelne Gebäude, der Ensembleschutz eine Gruppe von Gebäuden (z.B. Straßenzüge, einen Platz, ein Stadtviertel). Der Ensembleschutz in Esslingen umfasst vereinfacht den Bereich der Altstadt innerhalb der Ringstrasse und die historische Stadtbefestigung der Esslinger Burg.

Die historische Altstadt wurde vor 22 Jahren durch Beschluss des Gemeinderats unter Denkmalschutz gestellt. Diese „Gesamtanlagen-Satzung“ wurde zuletzt 2005 modifiziert (vor 18 Jahren). Aber schon in der Fassung von 2005 sind Veränderungen wie „Anlagen zur photovoltaischen und thermischen Solarnutzung“ zulässig. Zitat:

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Veränderung das Bild der Gesamtanlage nur unerheblich oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlangen.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 24. März 2021 die staatliche Verpflichtung für aktiven Klimaschutz nochmals drastisch verschärft hat, wäre eine rechtliche Prüfung interessant, ob diese überwiegenden Gründe des Gemeinwohls nicht schon lange gelten und „unausweichlich Berücksichtigung verlangen“.

Download Gesamtanlagensatzung

Die verwaltungs-interne Leitlinie setzt klare Vorgaben. Die Behörde muss Ermessens-Spielräume ausnutzen, Nebenbestimmungen berücksichtigen und mögliche Alternativ-Standorte (z.B. auf Nebengebäuden) prüfen. Zitat:

Die Errichtung von Solaranlagen an oder auf Kulturdenkmälern bedarf grundsätzlich einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Die Genehmigung ist regelmässig zu erteilen. Nur bei einer erheblichen Beeinträchtigung kommt eine abweichende Entscheidung in Betracht.

Ein Bescheid, der diese Punkte nicht berücksichtigt, ist mindestens fehlerhaft und kann Grundlage einer rechtlichen Prüfung sein.

Moderne Solarmodule gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Neben klassischen Aufdach-Modulen im Format von ca. 1,00 x 1,70 m existieren zahllose In-Dach-Lösungen und ebenso Solardach-Ziegel, die besonders für kleinteilige Dächer mit Fenstern und Gauben interessant sind. Sowohl klassische Module als auch Solarziegel gibt es in unterschiedlichen Farben inklusive schwarz, grün und ziegelrot. Bei klassischen Modulen sind die Preise in den letzten 20 Jahren um 90% gefallen.

Gefärbte Module haben eine etwas geringere Leistung und Solarziegel liegen noch darunter. Deshalb ist es nicht sinnvoll, ein intaktes Bestandsdach mit Solarziegeln auszustatten. Wenn sowieso eine neue Deckung ansteht, kann es anders aussehen, denn den Mehrkosten der Ziegel steht eine eventuell bessere Ausnutzung der Dachfläche gegenüber.

Einige Hausbesitzer in der Innenstadt bilden ein informelles Netzwerk, um die Installation moderner und ästhetisch ansprechender Solaranlagen nach den aktuell geltenden Vorgaben des Landes auch für Esslingen durchzusetzen. Andere Gemeinden, die ebenfalls ein mittelalterliches Stadtbild haben und einen deutlich höheren Schutzstatus geniessen (z.B. die Altstadt Regensburg, die in die UNESCO Welterbeliste aufgenommen ist), haben Lösungen gefunden – die Stadtverwaltung Esslingen lehnt sich zurück und wartet auf besseres Wetter.

Für das Kielmeyer Haus am Marktplatz wurden alle bisherigen Anträge abgelehnt, ein DIalog über mögliche Lösungen fand nicht statt. Die städtische Behörde hat keine eigenverantwortliche Entscheidung getroffen, sondern sich hinter vorformulierten Texten aus dem Landesdenkmalamt versteckt.

Anträge für weitere Gebäude in der Innenstadt, die innerhalb oder ausserhalb des Ensembleschutz-Gebiets liegen, werden gerade vorbereitet. Sollte es auch dort keine Bewegung geben, bleibt nur der Weg der Verwaltungsklage (Untätigkeitsklage).

Diese „steckerfertigen Erzeugungsanlagen“ können selbst installiert werden. Es gibt keine Anschlusspflicht durch einen Solar-Bauer, solange die ins Stromnetz abgegebene Leistung innerhalb der Bagatellgrenze bis 600W liegt (EU-weit gilt die Grenze 800W, der deutsche Sonderfall 600W – ein Abschiedsgeschenk der Ära Merkel – wird sich hoffentlich bald ändern).

Aber auch bei Balkonkraftwerken kennt die Stadt Esslingen bisher nur eine Strategie: vertrösten, verunsichern und regelmässig verweigern. Deshalb gibt es in den etwa 48.000 Haushalten im Stadtgebiet gerade mal 88 registrierte Klein-Anlagen unter 1 kWp Leistung. Davon 19 in der Innenstadt – und selbst die vermutlich ohne Wissen der Museumswächter im Baurechtsamt (Quelle: Marktstammregister der Bundesnetzagentur https://www.marktstammdatenregister.de).

von Administrator | 14 Jan., 2023 | Energie & Klima, Esslingen

Bei der Ausweisung von potentiellen Windvorranggebieten im Regionalplan war im Jahr 2014/15 ein Standort im Bereich der Deponie Weisser Stein (Kreuzung L1150/L1201 Richtung Plochingen) in der ursprünglichen Planung für den Landkreis Esslingen. Der Standort wurde, u.a. durch Einspruch des Luftfahrtbundesamtes (Einflugschneise Flughafen Stuttgart) wieder gestrichen.

Im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg vom 12.10.2021 ist zur Erreichung des Klimaschutzziels 2040 eine Flächenschaffung in den Regionalplänen von 2 Prozent für Windenergie und Photovoltaik vorgesehen. Damit wird auch im Landkreis Esslingen die Standortsuche auf eine neue Grundlage gestellt.

Die Frage ist, ob früher verworfene Standorte in 2023 wieder zum Zuge kommen. Wäre eine Anlage an diesem Standort 2023 wirtschaftlich zu betreiben? Die vorläufige Antwort ist Ja. Hier die Details einer Abschätzung der potentiellen Wirtschaftlichkeit:

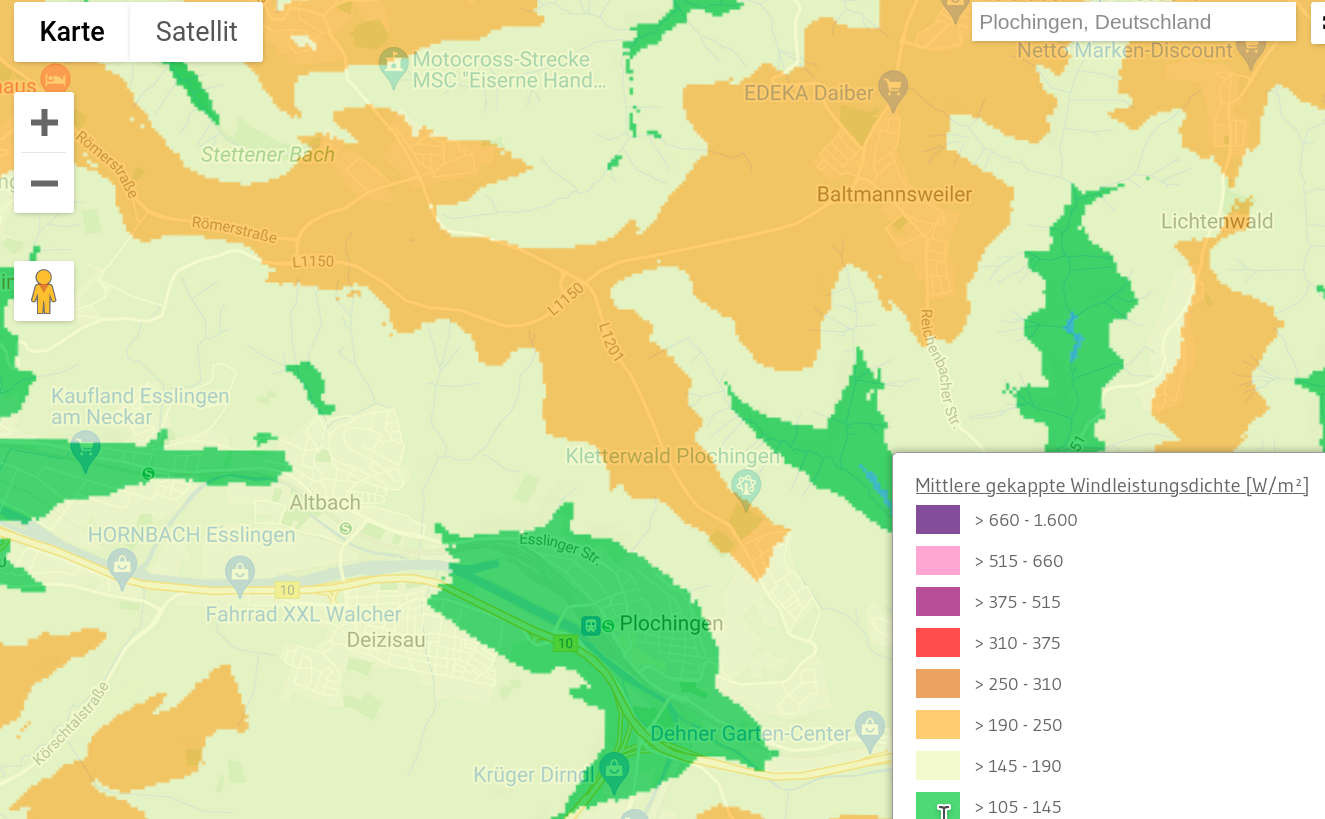

Der Windatlas 2019 stellt für Baden-Württemberg die mittlere gekappte Windleistungsdichte [W/m²] in einem 30 x 30 m Raster dar. Der nächstgelegene WKA Standort ist die ENBW Anlage Goldboden , die mit 3 Anlagen mit je 3,3 MW seit 2017 im ForstBW Staatswald an der Kreisgrenze Esslingen/Rems Murr auf einer Höhe von ca. 450 m zwischen Baltmannsweiler-Hohengehren und Winterbach steht. Diese Anlagen stehen in der Windleistungsdichte-Zone 190 – 250 W/m2. Für die Fläche um die Erddeponie Weisser Stein, ebenfalls auf ca. 450m, gilt im Windatlas 2019 dieselbe Windleistungsdichte.

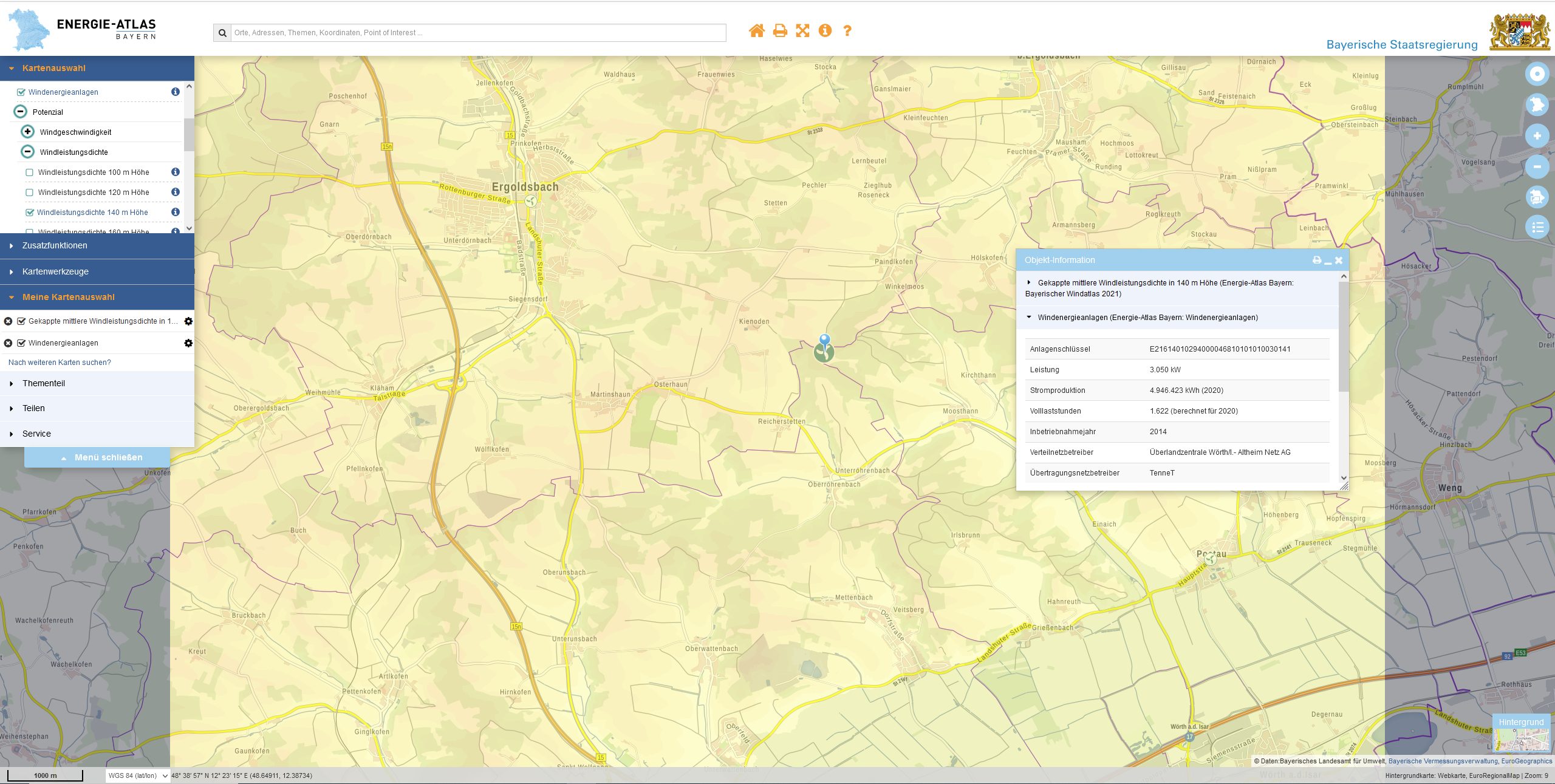

Im Energie-Atlas Bayern gibt es eine Anlage bei Reicherstetten im Landkreis Landshut, die seit 2014 läuft (Enercon E-101 mit 3000 kW). Ihre Standort-Daten sind ziemlich ähnlich zum potentiellen Standort Weisser Stein sowie zum laufenden Standort Goldboden der ENBW. Die Anlage in Reicherstetten hatte in 2020 einen Ertrag von knapp 5 Mio kWh.

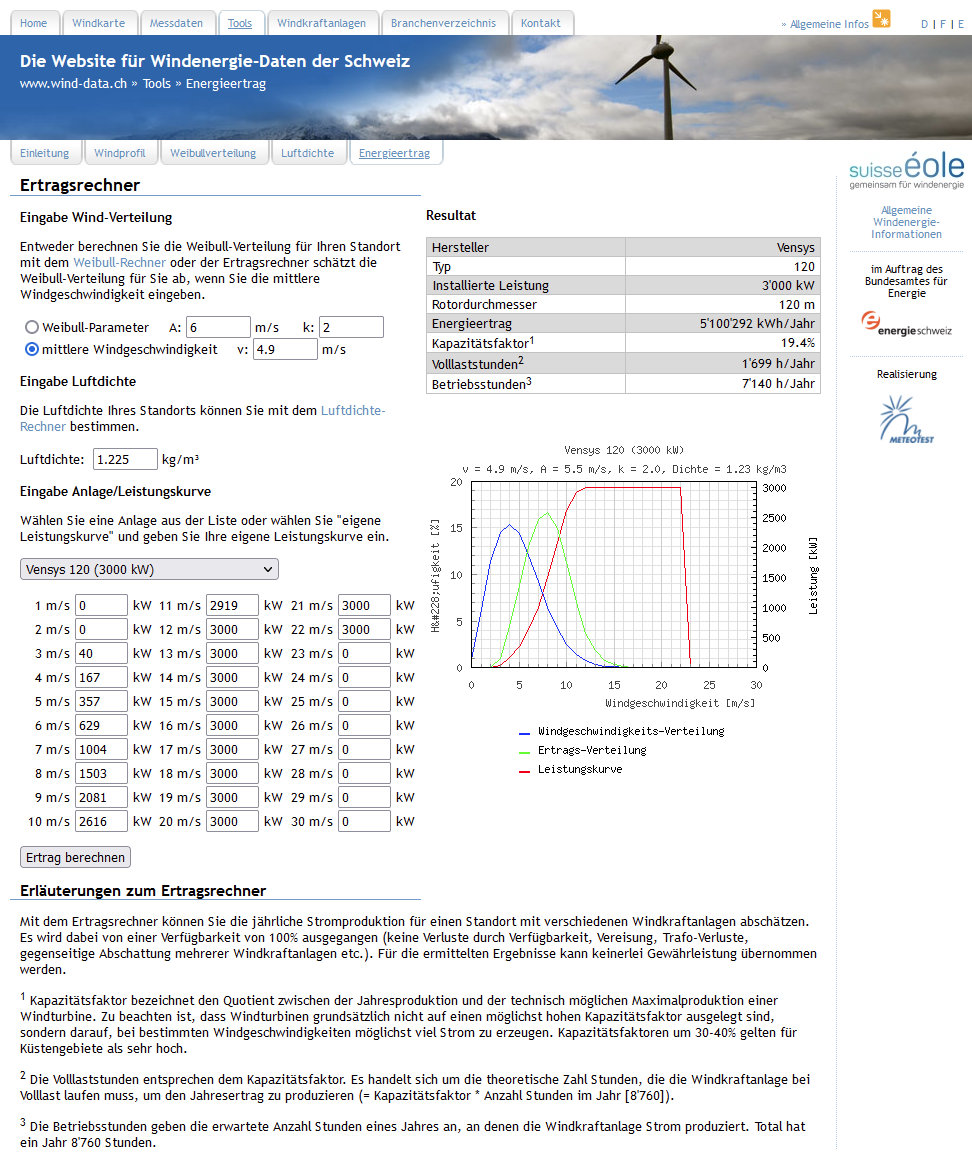

Hier die Beispielkalkulation für eine typische Anlage in der gleichen Leistungsklasse (Vensys 120)

Der Landkreis Esslingen (bzw. der Abfallwirtschaftsbetrieb) betreibt auf der Erd-Deponie Weisser Stein schon eine PV Anlage mit 1.505 kWp (siehe https://www.marktstammdatenregister.de, Anlage „PV Anlage Deponie Weißer Stein“ MaStR-Nr.: SEE909003733949). Die Erst-Inbetriebnahme war 2012, vermutlich mit einer Erweiterung 2019. Diese Freiflächen PV liefert ihre Energie auf einen Netzanschlusspunkt der ENBW in der Spannungsebene Mittelspannung (MaStr-Nr SEL993664477496). Als weiterer Pluspunkt ist also ein Anschlusspunkt für 20 kV Mittelspannung in unmittelbarer Nähe vorhanden, der vermutlich auch für eine oder mehrere WKA nutzbar wäre.

Diese Informationen sind ein erstes "Blitzlicht"

Die Wirtschaftlichkeit einer Windkraftanlage hängt von vielen Faktoren ab (z.B. wieviel zusätzliche Leistung der Anschlusspunkt aufnehmen kann). Und je mehr Anlagen man aufstellt, die sich eine gemeinsame Übergabestation und einen Anschlusspunkt teilen, umso wirtschaftlicher wird das Gesamtprojekt.

Wind am Weissen Stein rechnet sich!

Mit den vorhandenen Rahmen-Daten und im Vergleich zum Betrieb von Binnen-Windanlagen an ähnlichen Standorten in Bayern ist eine Anlage oder ein Windpark am Standort „Deponie Weisser Stein“ mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirtschaftlich. Der Gestehungspreis für Onshore-Windstrom liegt aktuell bei 4 – 8 ct/KWh und wird auf 3,5 bis 7 ct/kWh absinken (Vergleich: Kohle + Atom 11 – 20 ct/kWh). Quelle: Fraunhofer ISE 2021. Aber die direkte „Wirtschaftlichkeit“ ist nur ein Aspekt. Gesamt-wirtschaftlich mindestens genauso wichtig ist die Stabilisierung des Stromnetzes durch regionale und dezentrale Einspeisung.